再过1天,就要迎来2023年了,在过去的一年时间里,有新奇事物的出现,也有陈旧东西的淘汰;有建筑企业成功出圈,也有的默默无闻;有人爆火,也有人暴雷……

该如何用一句话,来描述工程人的2022?

有人说反反复复的疫情,远比电视里的更奇幻;有人说这极其不平凡的一年,充满了太多让人破防的感动瞬间。

这一年,不少建筑工地因诸多原因被迫延期,我们开始重新思考,回顾盘点过去一年工作——我们相继攻克特大桥梁、快速成岛、特殊地质公路等方面的许多世界性难题,在历史中,找到战胜难题的勇气;在面对未来的不确定性中,寻得信心。

2022年马上就要过去,这一年里行业都有让人印象深刻的事件?今天工识网带大家一起回忆一下。

收官之年

三年前,2020年5月22日第十三届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院政府报告中提出,提升国资国企改革成效,实施国企改革三年行动。

2020年6月30日,中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》。

国有企业要成为有核心竞争力的市场主体;国有企业要引领核心技术的创新;国有企业发挥对民营企业的带动作用;国有企业要在维护国际经济安全方面发挥基础性作用,让国企起到抵御宏观风险的托底作用。

三年后,截至到2022年9月初,共有99家国有企业上榜世界500强中,国资监管系统86家企业上榜,其中国务院国资委监管的中央企业有47家,地方国资委监管的企业39家。

10月11日,《人民日报》刊发《国企改革三年行动工作台账完成率超98% 企业实力活力持续增强(经济新方位)》。文章指出,今年是国企改革三年行动的收官之年,各中央企业和各地注重把工作重心由抓改革进度转向提质量、求实效,精准动态高效推进补短板强弱项工作。

东数西算

大家都听过“南水北调”、“西电东送”等国家工程,但“东数西算”工程,很多人还是头一次听。

2022年3月,十三届全国人大五次会议审查的计划报告提出,实施“东数西算”工程。9月,《东数西算下新型算力基础设施发展白皮书》发布。

“东数西算”是把东部密集的算力需求有序引导到西部,使数据要素跨域流动。

此工程既能解决东部地区的能耗指标紧张、电力成本高、大规模数据中心开发空间受限等问题,又可把西部地区丰富的可再生能源、可利用荒地等充分利用起来,是打通“数”动脉,织就全国算力的一张网。

自从提出数字经济之后,大数据、人工智能等都是建设经济浪潮的重要推手,“东数西算”可以带动广大西部地区参与到智能化引导的数字经济浪潮中,更好地释放“后发优势”、实现快速发展。同时也会使生产生活效率得到提升,提高节能减碳,推动实现双碳经济。

城市更新

迭代更新是城市发展的永恒主题,也是保持城市活力的有效途径。二十大报告提出,落实城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市。

厦门发布了《厦门市实施城市更新行动的指导意见》,对本市城镇开发边界内的旧城、旧村、旧工业区等片区进行提升改造,从而盘活存量,补齐城市功能短板,助力产业转型升级,统筹实现城市空间结构调整、城市生态修复和功能完善等。根据《指导意见》,到2023年城市更新试点工作将取得明显成效,打造一批体现厦门特色、代表厦门水平的城市更新试点项目

上海也有城市更新的新规出台,上海市住建委、上海市房管局会同相关部门起草并发布了《上海市旧住房更新有关行政调解和决定的若干规定》(沪房规范〔2022〕5号),全文共15条, 自2022年11月1日起施行,有效期至2027年6月30日。新规规定了旧住房更新的实施主体、申请行政调解的情形、调解程序、行政决定受理和审理、行政决定的作出和执行等等。

此外,北京公布《北京市城市更新条例》,条例将于2023年3月1日起施行,对北京市建成区内城市空间形态和城市功能的持续完善和优化调整;广州则在全域空间谋篇布局,增存资源系统谋划上下功夫。

根据要求,加快转变超大特大城市发展方式,实施城市更新行动,要“坚持人民城市人民建、人民城市为人民”。

非凡十年

十八大以来,我国交通设施实现了跨越式发展, 建成全球规模最大的高速公路网,为百姓便捷出行、物流高效畅通铺就了坦途,为经济社会发展夯实了基础。

这十年,路网越织越密,15万公里遍布华夏大地,高质量发展的同时不忘初心,公益慢火车与高速动车相得益彰。

新时期一带一路铁肩担当,中欧班列陆桥通道飞驰全球。跨国修建带训帮扶彰显大国担当,中老铁路印尼铁路处处留中国铁路的印记。

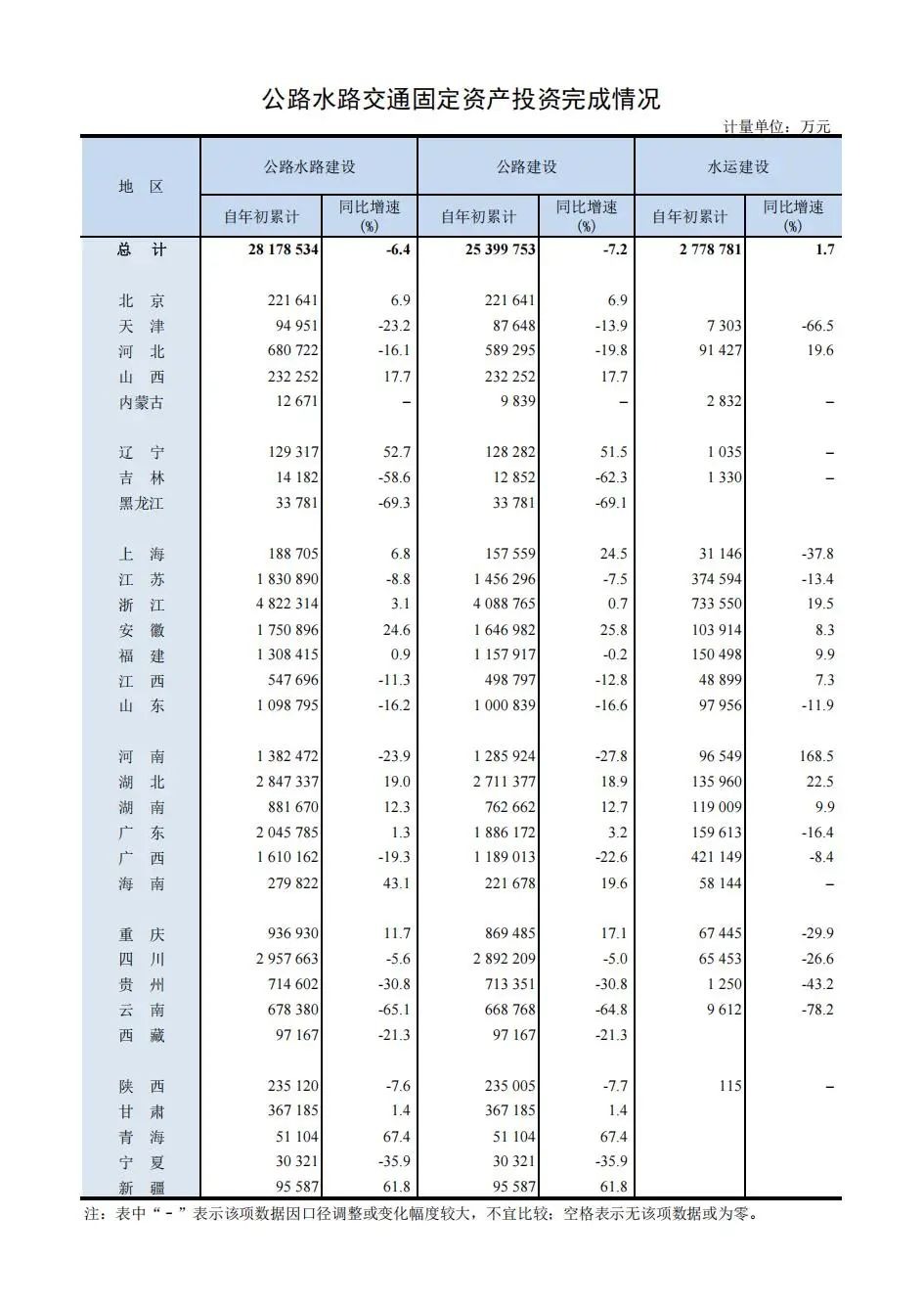

这十年来,我国相继攻克了特大桥梁、快速成岛、特殊地质公路等方面的许多世界性难题,摘取了一系列高速公路“世界之最”。

世界上穿越沙漠、戈壁里程最长的高速公路——京新高速,世界首条高海拔高寒多年冻土区高速公路——青海共和至玉树高速公路,世界最长跨海通道——港珠澳大桥,世界第一高桥——杭瑞高速北盘江大桥……十年来,交通运输基础建设工程锻造出一系列亮丽的“中国名片”。

截至2021年底,我国高速公路里程达16.91万公里,位居世界第一。如今,一个干支衔接、四通八达的公路网已经形成,高速公路更成为了祖国版图上的主动脉。

在祖国广袤的大地上,铁路密布,高铁飞驰,从林海雪原到热带丛林,从大漠戈壁到东海之滨,铁路跨越田野阡陌,通达四面八方,一张世界上最现代化的铁路网和最发达的交通网,为14亿多中国人民创造着美好生活的新时空。

这张交通网是支撑人流、车流、物流移动不可缺少的基础设施网,也为经济社会发展、改善出行条件、提高人民生活水平提供了关键支撑。

隐形地王

2022年,地产行业几经波折,市场低迷,土拍更是表现平平,但建筑类企业在土地市场上却异常突出。

2022年北京三批次集中供地中,北京建工以总价16.7亿底价摘得房山区西潞街道佳世苑三期FS00-0113-0008、0009地块,折合楼面价约1.49万元/㎡。

湖南建工集团南方建设有限公司、湖南建工地产投资有限公司联手以底价6.35亿元竞得广州市荔湾区一宗商用地,折合楼面价为1.7万元/㎡;陕西建工和俊发以39.91亿元包揽西安杜城村城改首批次3宗住宅用地。

今年以来,各地建工企业陆续现身土地拍卖市场。根据中指研究院数据显示,今年前10月地产拿地权益金额排行榜上,有超过10家的建筑工程类企业,包括中建玖合、中建东孚、中建智地、中建三局等4家“中建系”企业,总计拿地金额347亿元,若将中国建筑、中海地产计算在内,整个中建集团的拿地金额高达1076亿元,是目前拿地金额最多的建筑工程类企业。

业内人士认为,大多数建筑类央企、国企原有业务中包含房地产开发业务,具备一定房地产开发经验和能力,由建筑环节向房地产开发全产业链扩展是可行路径。

毕业补贴

6月份的时候,香港当局为缓解疫情对就业市场带来的冲击,决定给予工程界毕业生发放薪金补贴,鼓励私人机构聘请工程、建筑、测量、都市规划及园境界别的助理专业人员和毕业生。

这一轮的支援政策共提供2000个名额,包括包括1375个助理专业人员和625个毕业生。

助理专业人员方面,资助对象主要为今年完成专业学会认可培训的工程、建筑、测量、都市规划及园境界别的助理专业人员,雇主聘用每名合资格人员每月可获10,000元津贴,津贴期最长12个月。

毕业生方面,资助对象主要为建筑、测量、都市规划及园境学科的应届毕业生。雇主聘用每名合资格毕业生每月可获5,610元津贴,津贴期最长18个月。

香港发展局表示,此举是希望能为业界保留人才,吸纳新血。

沙漠铁路环线

6月16日10点53分,伴随着声声汽笛轰鸣,和田至若羌的5818次客运列车驶出站台,这标志着和若铁路正式开通运营。

和田至若羌11小时26分可达,新疆铁路网进一步完善,形成世界首个沙漠铁路环线——长达2712公里的环塔克拉玛干沙漠铁路环线,建成运行,这是世界首个沙漠铁路环线。

和若铁路是建立在被称为“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠之上,修建时,工人常常来不及躲避沙尘暴,只好就地安全平躺。超过60%的轨道分布在风沙区域,是一条典型的沙漠铁路。

西起新疆和田市,东至巴州若羌县,和若铁路串联起塔克拉玛干沙漠南部7县市,惠及百万人,解决了当地百姓出行难的问题。

全程800多公里,国家投资200多亿元,最高票价98元。和若铁路不以盈利为目的,不计付出,就是为了老百姓——沙漠路,致富路,向所有了不起的施工人员致敬。

铁路并轨

年底的这两个月,中国的外交动作十分密集。

先是德国总理访华,然后又是越南阮富仲访问中国。

中越双方共同推动落实《南海各方行为宣言》的重大共识,还与中方签订并对外发布了《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》。

这份联合声明中,提到了中国和越南用了好多年一直没解决的铁轨标准轨道问题。

早在2015年11月,中国就同越南签署了《关于越南老街-河内-海防标准轨铁路线路规划项目可行性研究换文》,该铁路总长约为390公里,当时预计用于改造的投资额是44亿美元。

可后来几年时间里,双方一直在讨论并轨方案,加上第三方势力并不希望中国加快铁路并轨计划,不断介入,搅浑这潭水。比如,亚洲开发银行在2017年的一份评估报告中,直接对中国提议的老街-河内-海防标准轨铁路规划给了差评,使得项目搁浅甚久。

此次提到的“铁路并轨”,使得今年中国的外交达到了新的高度,有利于实现中国在东南亚的泛亚铁路规划的雄心大志。

三代护桥人

10月15日,在二十大召开前夕,武汉长江大桥迎来建成通车65周年纪念日。

作为新中国成立后修建的第一座大桥,武汉长江大桥是中国的骄傲,1957年10月15日,在施工了2年零1个月的极端困难条件下,武汉长江大桥正式通车。

65载寒来暑往、春华秋实,中国铁路武汉局集团有限公司的三代人,见证了中国站起来、富起来、强起来的全过程。

“桥一代”——91岁刘杖子老人,虽然现在腿脚不便,一到周末,还是会来看一次大桥。

参与了大桥建设的刘老,常常回忆起65年前的那一幕:开通当天,大桥之上,车水马龙,人流不息,人民载歌载舞。

刘老这一代人,吃苦耐劳,爱岗敬业。

进入20世纪90年代,国家经济发展日益加速,在1997年至2007年这10年时间里,铁路经历了六次大提速,通过大桥的列车密度和行车速度不断提升,于是就诞生了“桥二代”

作为“第二代”养桥人,聂亚林至今已经在大桥上工作30多年,他回忆说:“刚上班那会儿,我们是纯手工作业,后来实现了机械化,桥梁养护技术有了质的提高。”

要提高武汉长江大桥的寿命,除了需要精湛的检修技术,更重要的是精益求精、高度负责的精神。

“桥二代”更像铆钉,高度负责、精益求精。

黄志国的爷爷和父亲,都是武汉长江大桥的桥梁工,从小到大的成长记忆里,总是能找到大桥的陪伴的背景,于是黄志国从部队复员后,接过先辈的担子,成为养护武汉长江大桥的桥梁工。

如今黄志国是大桥工区的班长。他喜欢动脑筋,研发新技术,除锈、涂漆、打磨等技术不在话下,对钢梁喷漆、作业工具等也有很高的造诣。

“桥三代”更像是正在升起的东方太阳,活力无限,青春无限,憧憬着美好的未来。

正是因为一代又一代的护桥人的代代传承,65年来,武汉长江大桥实现了无一起责任行车事故的骄人成绩,养护维修水平一直位居全路前列,钢梁桥养护作业更是全路典范。

这半个多世纪以来,武汉长江大桥先后经历7次大洪水的冲击,77次轮船的碰撞,全桥无变位下沉,桥墩可承受万吨压力,可抵御8万立方米流量、3米流速的洪水,可抗8级以下地震和强力冲撞,24805吨钢梁、8个桥墩无弯曲变形,百万颗铆钉无松动。

是他们,秉承着“人在桥上、桥在心中”的大桥精神,精心养护维修,倾力守护“万里长江第一桥”的安全畅通。

一桥飞架南北,天堑变通途。

武汉长江大桥是一座时代的丰碑,更是一代又一代桥梁人的精神寄托!

资料参考:

中国铁路:《为建成世界首个沙漠铁路环线,“基建狂魔”有多拼?》

中国铁路:《新中国成立后修建的第一座大桥,已安全通车65周年!》

中国基建报:《撑得住!香港再次给予工程界毕业生薪金补贴》

中国房地产报:《“建筑业巨头”横扫土地市场,拿地额破千亿元丨焦点》